叉似刃(CYBER)本丸琴弾之記六 「日本」をどう描くのか ※6/8追記あり

じぶんがいったい何処へ向かってるのかようやく少しは理解し始めてるような気がする近頃です、ホントか!?(たぶん)

そういえばわたし史学部とかじゃないんだよなあ、いや、じゃあ何なんだって言われるとこたえたくないのでアレですが。

舞台となる「日本」もそうだし、あと「キャラ」、歌仙さんというか元主の忠興さんマトメとかも書いたほうがいいんだけどまだ全然足らないので、て言いながら、ようやくこう、「心性史」みたいなアレだと何かしら掴めてきたような気がしなくもない、というところ。

なんかねー、「世界観」が掴めないと何も書けないんだよ、わたし。

ゲーム内世界観についてはわたし的に(あくまでわたし的に!w)「時間SF、タイムパトロール物」という区分でいいと思ってるんだけど(しかし、いまどき時間SFやらタイムパトロールものってどうするんだっていうところはまだ先で、そこはまあ、古臭くてもいいのかもしらんとか思いつつ、もちょっとしたら少しは新しめの何かは得ようとおもってますが)、それ以前のところがだね!!!

キャラを理解するっていう、そこが、ね。

それはもう、だって、その刀が生まれた時代とか使ったひとが生きてた場所とか、そういうのを知る以外ないじゃん? 台詞は限られてるし、装束も決まってるしさ。

そして、わたし知らないんだよ、ほんとにw

こないだハイクでぼやいたけど、戦国武将のあれこれって「実は江戸時代の創作です」みたいなオチが多くてもう、ほんと涙目です。そっかー、やっぱりサブカル強いよなあ、みたいな。あれだよね、「物語(おはなし)」最強だよね!!!

なので、

人口に膾炙した有名な逸話のほうを採るのもアリなんだろうと思いつつ。

「書く」側はそれがどういったものなのかは理解して判断してからとりたいじゃん?

ていうこととかを、いつも書いてる小説よりもずっと意識することになって、それはそれで刺激的です。面白いね。

それと、「日本」については、遊興とかいうものを中心に、

①「ハイアートと唐物(唐風・漢籍)、」

②「しつらいと庭(インテリアエクステリア)」

③「身体と心性」

とかについて考えてる。

いまさらっとあげただけで、それだけってことでもないのだが。

あとは、

本丸をメインに書くことはないんだろうけど(たぶん、それ需要ないだろうし)、

でも、くりかえすけど、わたしはトンデモファンタジーであろうと似非SFであろうと、とにもかくにも世界観とか舞台設定とかができてないと書けないのだよ、ほんとに。

それに、わたしが書くんだったらそりゃ、日本のことを日本から見てだけ書くは有り得ないのでこういうあたりを、だね(だいたい日本という国土はもう無いとおもってるのね、そのころは)。

よって、こういうのとかを参考にするのがこう、自分らしいかなあと。

あとさ、

わたしの世代ですら既にもう、なんだか「日本」てよくわけがわからないというか、いわゆるオリエンタリズムやらエキゾチシズムやらをなくしては理解することが不可能だよなあと、えーと、坂口安吾じゃないですが。

一 「日本的」ということ

僕は日本の古代文化に就 て殆んど知識を持っていない。ブルーノ・タウトが絶讃する桂離宮も見たことがなく、玉泉も大雅堂も竹田 も鉄斎も知らないのである。況 んや、秦蔵六 だの竹源斎師など名前すら聞いたことがなく、第一、めったに旅行することがないので、祖国のあの町この村も、風俗も、山河も知らないのだ。タウトによれば日本に於ける最も俗悪な都市だという新潟市に僕は生れ、彼の蔑 み嫌うところの上野から銀座への街、ネオン・サインを僕は愛す。茶の湯の方式など全然知らない代りには、猥 りに酔い痴 れることをのみ知り、孤独の家居にいて、床の間などというものに一顧を与えたこともない。

まあしかし、

そうも言ってられないので。

言ってられないでしょ? こういう時代ならなおさら。

三島由紀夫が抱えていた問題と勝手におもってるそれを、ここさいきん頑張って考えるようにしている。

ずっと考えてたんだけど手立てがわからなかったのだけどおかげさまで少し勘所が分かってきた気がするので。

てことで、こんなのも。

世阿弥が確立した能の芸術性

—身体運用における弓術との比較から—

五十嶋信江

弓矢取りが武人のそれなんだよねえ、青銅器やら鉄器は後でくる。鉄は安定した、ふんだんにある元素だそうだけど。武人はまずはじめに弓矢取りなのだ。これは大事だとおもってる。残念ながら、わたしは弓を引いたことがないのだけど。

あ、はなしずれて、弓矢じゃないけど、投石について!

また投石技術でこの技術に熟達した者を、印地打ち(印地撃ち)、印地使い(印地遣い)等とも呼んだ。印地の使い手を印地と呼んだり、技術や行為を印地打ちと呼ぶこともある。印字、因地、伊牟地とも書かれる。

近年の研究によって、戦場では、弓矢、鉄砲に次ぐ兵器として、盛んに使われたとされている。近代では、石の代わりに火薬や油壺を投げたりもされたらしい

投石ってそういえば、みたいな!

そうだよね、石投げるよね。いやー、なんか凄く当たり前なんだけど興を引いたのでのせておくねw

さて、はなし戻してお能だよ。

千年の日本語を読む【言の葉庵】能文社: 名言名句 第二十四回 花鏡 せぬ隙が、面白き

小西甚一!

もちょっとほんとに勉強しないといかんよ、わたし。マジで。

何度も言うようだけど、わたしのお能受容は三島とか谷崎もあるのだけどホント正直いうと、誰よりも何よりも祖父とクローデルなのだ!

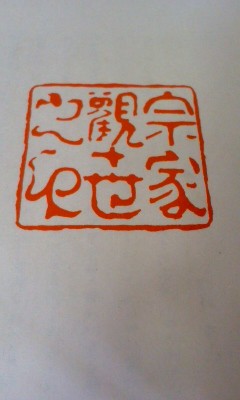

あ、祖父は、これね。

母方の祖父の謡本が実家に転がってたのでなんか愛着があるのさ。

お能はどうにか両手くらいしか拝見したことがないけれど、装束は大好きで展覧会にいくしカタログ等買っちゃうくらい好き。

あ、これ未読だけどすごく面白そうなので。

キンドルもあるのではっとくね。

クローデルはジュネも愛した作家、とても大事。

すごく大事。

あと、こんなのとかも。

クーデンホーフ=カレルギー光子(Mitsuko Coudenhove-Kalergi, 1874年7月24日 - 1941年8月27日)、旧名:青山 みつ(あおやま みつ)は、オーストリア=ハンガリー帝国の貴族ハインリヒ・クーデンホーフ=カレルギー伯爵の妻で、パン・ヨーロッパ運動によりEUの礎を築いたリヒャルト・クーデンホーフ=カレルギー伯爵の母。そのため「パン・ヨーロッパの母」と言われ、現代においては「EECの母」と言われる[1]。

日本人でただ1人、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世と会話した人物である。

拙作『歓びの野は死の色す』(http://novel18.syosetu.com/n5403bl/)のカレルジ家はもちろん光子夫人のカレルギー家を意識してる。

余は余が若き日より全心をもって敬愛してやまざり

し日本に大いなる運命の待ち設けたるをふかく信ず

るものなり。宇宙はこの国に大いなる希望を寄せた

り。廣大なる亜細亜の戸口に立ちて、征服者にあら

ずしてその光明たるべき使命を帯たるは実にこの国

なり。

ブラングにて

一九五一年八月一日

ポール・クローデル

http://www.kansai-u.ac.jp/nenshi/issue/pdf/21-1.pdf

ジュネの名前も出したとおり、いくつかの、「越境」する本丸は考えている。

とはいえ書かない可能性もとても高い。

凄く好きな書き手のかたがすでにいらっしゃるので。

供給されてると書くためのモチベーションはあがらない。

ただ、もしかして、「書いたら」お友だちになれるのかもしれない、というシタゴコロがあって、でも、みっともない作品だと恥ずかしいし申し訳ないしなあとかウジウジしてたりするのでホントわたしいつも「受け」子ちゃんでゴメンナサイ(恋文みたいなものだから出来が悪いの許せない。ていうかたぶん、オリジナルであろうともわたし基本的に書くって恋文だなあ、ははははは)。好きなひとに好きです付き合ってくださいって言えないしなあ、ときどき自分が本気でうっとおしくなるのだけど、これもわたし(涙目)。

※6/8追記

イストワールからディスクールへ

はじめに 平安中期から江戸中期にかけて書き継がれた歴史物語に該当する作品として「常に挙げら れる」のは、『栄花物語』『大鏡』『今鏡』『水鏡』『増鏡』『秋津島物語』~

http://subsite.icu.ac.jp/iacs/journal_page/PDF/ACS38PDF/ACS38_13Ono.pdf

これ、すっごく面白かった!

今鏡ってメタフィクションなんだね、うあー☆

けっきょく仮名で書かれてる時点でこう、うん。ていうか、そうなんだよねえ、「正史」の問題。

いくつか調べた。

唐の文読む人の語りしは、三千代経たる人もありけり。百年を七返り過ぐせるもありければこの世にも、かかる人のおはするかなと、この友たちの中に云ふめれば、「祖父は無下に賎しきものに侍りき。后の宮になん仕へまつり侍りける。名は世継と申しき。おのづからも聞かせ給ふらん。口に任せて申しける物語、留まりて侍るめり。親に侍りしは、生学生にて大学に侍りき。この女をも若くては、宮仕へなどせさせ侍りて、唐の歌、大和の歌などよく作り読み給ひしが、越の国の司におはせし御娘に、式部の君と申しし人の、上東門院の后の宮と申しし時、御母の鷹司殿に侍ひ給ひし局に、あやめと申して詣で侍りしを、五月に生まれたるかと問ひ給ひしかば、『五日になん生まれ侍りける。母の志賀の方に罷りけるに、船にて生まれ侍りけると申すに、さては五月五日、船の内浪の上にこそあなれ』。『午の時にや生まれたる』。と侍りしかば、『しかほどに侍りける』とぞ親は申し侍りし。など申せば、百度練りたる赤銅ななりとて、古を鏡、今を鑑るなど云ふ事にてあるに、古も余りなり。今鏡とや云はまし。まだおさおさしげなるほどよりも、年も積もらず見目もささやかなるに、小鏡や付けまし」など語れば、世に人の身孝ずる事、語り出だされたる人の、孫にこそおはすなれ。いとあはれに、恥づかしくこそ侍れ。

ほー。

平岡武夫「百錬鏡ー白氏文集札記ー」(『入矢教授・小川教授退休記念中国文学語学論集』、七四・一○)は、新楽府「百錬鏡」についての詳しい解説。白居易はこの鏡の神秘と貴重さをまざまざと思い起こさせる、我々はこの鏡の唐代における重さを感じとらねばならないという。

平岡武夫「白居易の新楽府について」(日本大学中国文学研究会「漢学研究」一一・一二、七五・一)は、まず当時の官僚とは「天下的世界観」の体現者であ り、「天意」に基づく調和を「天下」に実現する術として「新楽府」も作られたのだと説明。ついで、「百錬鏡」を例として、これが天子は人を鏡にし、世界の 安危を映して、天下の調和に努めねばならないことを詠じたものだと述べ、そして内容の正統性を強調して、「百錬鏡」も、五月五日に揚子江で鋳造すること も、いずれも伝統に即していて、当時は誰もがすぐに納得したことなのだという。

近藤春雄『白氏文集と国文学 新楽府・秦中吟の研究』(明治書院、九○・一一)については、『日本における白居易の研究』七後編、新間一美「日本文学篇」を見よ。

黄名時「唐代の天子鏡ーその盛行年代を中心としてー」(汲古書院『竹田晃先生退官記念東アジア文化論叢』、九一・六)は、白居易の新楽府「百錬鏡」の中 で、「背に九五の飛天の龍有り、人々呼びて天子鏡と為す」と詠じている飛龍の鏡がどのようなものだったのか、この鏡の成立した時期ならびに盛行した年代を 考察し、あわせてその性格について考えることを目的とするもの。その考察を通じて、白居易の「百錬鏡」の主題への理解を深める見解を提供している。筆者に よれば、飛龍鏡の出現時期は、上限は玄宗の開元初期あたりであり、玄宗の天宝年間に相当流行し、玄宗没後急速に衰退したという。すなわち、飛龍鏡とは玄宗 の治世を象徴するものである。「したがって、天子鏡として飛龍鏡を賛美したかに見えた「百錬鏡」の詩は、はからずも玄宗皇帝への痛烈な鑑戒に転じたのであ る。飛龍鏡に象徴される豪奢絢爛を好み、政治を怠って唐の運命を変えてしまった皇帝に対する詩人の諷意がここには込められている」という。

http://chinese.art.coocan.jp/baifengyushi.html

『百錬抄』(ひゃくれんしょう)は、公家の日記などの諸記録を抜粋・編集した歴史書。鎌倉時代後期の13世紀末頃に成立したとみられる。編著者は不詳。百練抄とも書く。書名は唐の詩人白居易の「百練鏡」に由来すると考えられ、当初は「練」の字が用いられていたが、江戸時代以後に「錬」の字が用いられるようになった。

17巻よりなるが完本ではなく、巻一から巻三までが欠けている。安和元年(968年)から正元元年12月(1260年1月)までは天皇紀の形をとる漢文の編年体で記されている。

著者は不詳だが、勧修寺流吉田経房の『吉記』をはじめ同流の出身者の日記が多く引用されていることから、勧修寺流関係者説が有力と考えられている。時間的には後深草天皇が譲位する天元元年12月で完結するが、その後深草は本文中で「新院」と呼ばれていることから、原本が完成したのは次の亀山天皇の在位中だったことが分かる。その後、修正が加えられて遅くても金沢文庫本が作成される前には完成していたと推定されている。

巻三までの内容は不明、巻四の冷泉院から巻七途中の近衛院までは信西の『本朝世紀』の抄出だが、同書自体に散逸が多いため貴重である。その後は同じく巻七途中の二条院の部分までは現存しない平親範の日記が用いられていたと考えられ、以後は吉田経房とその子孫の資経や経俊らの日記から引用されたとみられている。巻八の高倉院から巻十五後嵯峨院までは九条廃帝を除いて1代1巻で構成され、最後の2巻を後深草院にあてているる。

京都中心の記録で、武家方の『吾妻鏡』とは対照的である。今日伝わるものとしては、塙保己一が紅葉山文庫本・学問所古本などをもって校訂を加え享和2年(1803年)に出版した刊本をはじめ、写本としては嘉元2年(1304年)に金沢貞顕が吉田定房の本をもって校訂した金沢文庫本系のものがある。

ネタにいたしますですよ☆

『枕草子』における「唐鏡」考http://www.initiative.soken.ac.jp/journal_bunka/100318_zhang/zhang.pdf